Influenzati dalla propaganda populista i gruppi sociali disagiati attribuiscono sempre meno le loro condizioni alle disuguaglianze della società di classe, e tendono confusamente a incolparne un oscuro “sistema” castale-elitario di non meglio identificati poteri forti, occulti, globali e adusi ai complotti. Il successo di questo stravolgimento delle dinamiche della società manifesta il tramonto delle ideologie di riferimento della sinistra, che hanno perso il ruolo di interpretazione della realtà e la capacità di configurare, rendere credibile e desiderabile una prospettiva di riscatto sociale in grado di mobilitare quelle che un tempo si definivano le masse.

Le ideologie un tempo egemoni in ampi strati sociali e intellettuali, muovendo da un’analisi di classe, prefiguravano una società più giusta ed eguale in termini prevalenti di giustizia economica e sociale. L’una (socialdemocratica) riducendo le diseguaglianze con gli strumenti sindacali, fiscali e del welfare senza abbattere il sistema di mercato, l’altra (comunista) volendo abbatterlo nella prospettiva di una società senza classi. Ma se il comunismo è finito ovunque, la socialdemocrazia è sorprendentemente in crisi anche dove aveva prodotto o stimolato benessere e giustizia sociale.

Questione di natura strutturale è invece il progressivo disallinearsi tra produzione e impiego di manodopera. Nell’economia industriale il capitale necessitava del lavoro in modo quasi proporzionale, il conflitto verteva perlopiù su come il lavoro era diviso e retribuito ma i due elementi si tenevano per reciproca necessità, e il bisogno di braccia conferiva forza contrattuale a lavoratori e sindacati. Sotto questa pressione il capitale concedeva salari decenti e impieghi stabili in contratti uguali che, oltre a reclutare i ceti medio-bassi nei ranghi del consumo di massa, consentivano un programma di vita e l’accesso dei figli all’ascensore sociale tramite l’istruzione pubblica. Governi socialdemocratici e centristi riformatori (dove c’erano) utilizzavano welfare e leva fiscale per garantire un minimo di dignità e benessere senza mettere a rischio le compatibilità del sistema capitalistico; insomma compensavano le disuguaglianze di reddito con lo stato sociale finanziato dal prelievo fiscale progressivo.

Il parziale divorzio tra capitale e lavoro coincide con la circolazione globale dei capitali, il finanziarismo sfrenato, la delocalizzazione, l’automazione e la deregolamentazione. Il minor impiego di manodopera crea disoccupazione (in particolare in Italia) e toglie potere contrattuale al lavoro, precario e de-retribuito. Alla progressiva smaterializzazione dell’economia segue quella della controparte. Che responsabilità può sentire un algoritmo finanziario verso i territori, le famiglie, le società in cui vivono lavoratori sempre meno numerosi, sempre più isolati fra loro e colpiti dalla progressiva erosione dello stato sociale? Che spazio rimane al sindacato in una deregolamentazione che ignora le necessarie cornici normative dei diritti e delle relazioni?

Le teorie neo-liberiste divenute egemoni, nelle loro formulazioni meno aggressive e più razionalizzanti (e mistificatorie) soggiogano anche la nuova sinistra moderata, priva di analisi sociale, ansiosa di sbarazzarsi delle sue radici come di una colpa da espiare, risucchiata nel centro gravitazionale di un moderatismo senza fondo, fiduciosa nell’immortalità delle conquiste passate, illusa di entrare in un’epoca di relativa pacificazione e travolta da un’inesorabile guerra di classe dei ricchi contro i poveri.

La progressiva dismissione della sinistra storica in Italia ha lasciato sul campo vari soggetti di sinistra radicale, volenterosi ma impotenti a trasmettere, nella percezione popolare, il “bisogno di sinistra” che appare dalla realtà dei fatti e il “desiderio” di sinistra che si percepiva in passato presso buona parte delle classi lavoratrici e delle categorie intellettuali, un blocco sociale quasi del tutto sfarinato.

Che fare dunque? Non sembra in vista una ricostruzione -su basi nuove- di un’analisi e un progetto di società più giusta ed eguale, che smascheri la pretesa necessità delle implacabili compatibilità neocapitalistiche e offra un obiettivo tendenziale diverso dalla lusinga del consumo e della crescita illimitata (a crescere sono povertà e disuguaglianze almeno in Italia). Al modesto e ancora volenteroso militante non resta che confidare in quei principi fondamentali che hanno prodotto buoni effetti sociali e declinarli al meglio nella realtà che vive e conosce, tenendo conto della pluralità di nuovi soggetti, istanze e sensibilità che interagiscono sulla scena del reale.

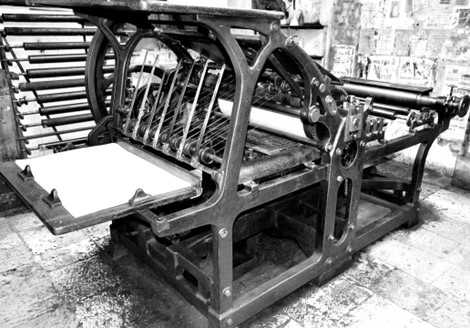

Se nessuno mette più piede nelle biblioteche ideologiche del passato, occorre attrezzare le proprie tipografie e ricostruire, nell’ambito della propria comunità locale, obiettivi e percorsi di redistribuzione, ri-emancipazione, ricostruzione del welfare, riabilitazione dell’impegno culturale e riparazione urgente di un danno ambientale che rischia l’irreparabile.

In tempi in cui anche presso l’opinione dei ceti meno abbienti il consumo vale più della crescita culturale, le abitudini più del rischio ambientale, le bellurie urbanistiche più dei servizi pubblici e la favola del merito più delle reali discriminazioni vigenti (quella femminile drammatica in tutti gli ambiti della società), serve un impegno di lunga lena per minoranze di tipografi pazienti, lungimiranti e consapevoli di dover andare contro corrente. Un impegno di cui i più vecchi fra loro, probabilmente, non vedranno l’esito.

Treviso 27 02 2023 – Condivido in pieno la sua analisi…